他の最先端研究の一歩先を行く先導役として、超高精度な原子時計の研究開発が進んでいます。現時点での変化と今後の見通しについてお伝えします。

日本標準時について

標準時を作り出す国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)において、時間信号のベースがアクティブ型の水素メーザー原子時計であることに変わりはありませんが、補正用に使っていた原子泉型原子時計は使われなくなりました。この事情については、後からご説明します。

その代り、セシウム133の原子ビーム型原子時計を18台使い、その平均値を出すことで10のマイナス15乗(3000万年に1秒)の精度を出しています。

また、ベースとなる水素メーザー原子時計の国内製造メーカーが製造終了となり、そのあとの対応が検討されています。

すぐ切り替えることは難しいですが、光を使った原子時計への転換も今後の可能性の一つです。

原子泉型原子時計について

原子泉型は、電磁波を原子ビームに照射する測定時間を長くするための工夫がされた原子ビーム型時計です。

開発された当時は従来型の原子時計を大きくしのぐ精度が出るため、注目を集めましたが、フランスで最初に開発されてから24年たち、すでに「枯れた」技術です。

最先端の研究はすでに光方式に移っているため、この技術に力を入れる研究者はごく少数になりました。

一秒の定義について

一秒は、1967年以来セシウム133のエネルギーの状態が変わる際に発生する放射の周期の9,192,631,770倍と規定されています。

定義がされた頃の原子時計は誤差が300年に1秒というレベルです。

しかしその後原子時計の精度は飛躍的に高まりました。

最先端の光原子時計では100億年に1秒のレベルが実現し、一秒の定義とのかい離が大きくなったため、定義の改訂が取りざたされてきました。

しかし最先端の時計の精度がどれだけ高くても、その技術がごく一部の国でしか実用化されていなければ、世界に通用する定義にはできません。

各国で実用化された原子時計も進化してきていますので、その進展によっては、2020年代に定義が変更される可能性があります。

うるう秒について

うるう秒は、回転が変化する地球の自転の周期に時計を合わせる目的で、随時挿入されてきました。

もともとは船舶の安全な運行などに、地球と完全に同期した時計が必要であったのですが、GPSなどの技術が発達した現在では実は実用上あまり意味がなくなっています。

一秒を挿入する手間や混乱を考えると、廃止した方がいいとの意見が次第に支配的になってきました。

日本も廃止賛成派です。

議論が進めば、こちらも2020年代に廃止される可能性があります。

Chip scale atomic clock (ワンチップに収まるサイズの原子時計)について

最初に作られた原子時計は長さが2mほどありましたが、その後精度と共に小型化の研究も進みました。

近年はワンチップに収まるサイズの原子時計が実用化されています。

最新のものは4cm角という小ささで、100mWの低電力で稼働するものもできています。

精度の面でも3000年に1秒を達成するものもあります。

今後は様々な機器への応用が進むでしょう。

光格子時計について

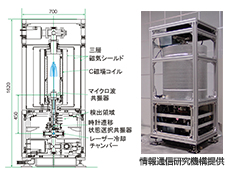

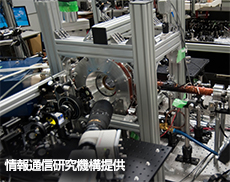

光格子時計を考案した東京大学の香取教授の研究室では、精度を10のマイナス18乗まで高めるべく原子を-190°Cまで冷却したモデルが稼働を開始しました。

NICTでは、常温型で10のマイナス17乗の精度のものが稼働中、冷却型も開発中です。