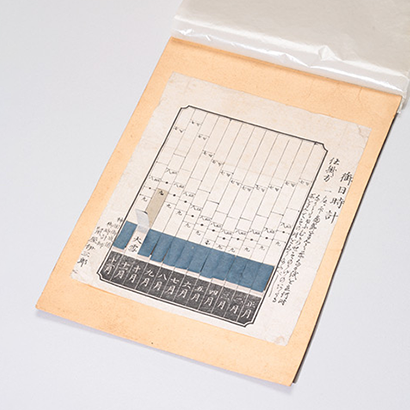

「人々の暮らしの中で生まれた燃焼時計」

人々の生活の中で、燃える速さが安定しているものを利用して時を計るように工夫されたのが燃焼時計です。その種類にはローソク時計・香盤時計・ランプ時計等があり、暮らしの中で役立つ燃焼時計として広まりました。

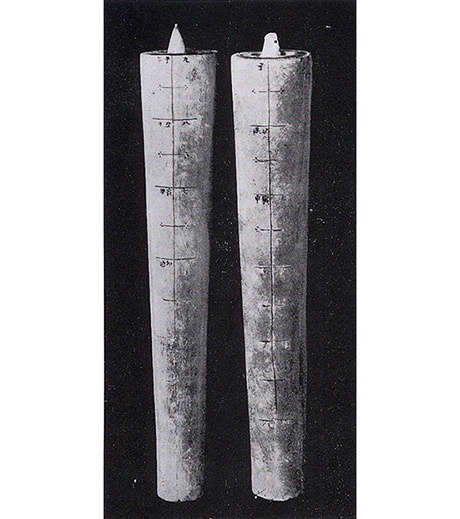

ローソク時計は、ローソクの残りの長さで時刻を計る時計です。900年頃イングランドのアルフレッド王時代に使われたものは、長さが12インチ(約30cm)で目盛が12あり、4時間で燃えるものでした。

香盤時計は、中国から渡来し、日本では寺院で仏前の常香盤として奈良時代から使われていたと云われています。お香の燃えるスピードがほぼ安定していることを利用して、燃えた長さで時刻を読み取っていました。

ランプ時計は、油を入れる容器に目盛りを付け、燃えて減ってゆく油の残量で時を計ります。夜間の灯火と時計を兼ねていました。時刻目盛は、夕方から翌朝にかけての目盛になっているものが多くあります。